法事・法要

2025.06.06

忌明けの挨拶状のマナー(例文あり)書き方・送り方を解説

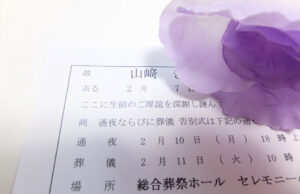

故人がお亡くなりになってから四十九日を迎え、遺族が喪に服す期間が明けることを「忌明け(きあけ)」といいます。忌明けには、葬儀でお世話になった方や、香典をいただいた方などに無事四十九日を迎えられたことのご報告も兼ねて、香典返しや挨拶状を送ることが一般的です。

そこで今回は、忌明けの挨拶状の書き方や送り方のマナーを、例文も交えてご紹介します。葬儀に参列いただいた方へ感謝を伝える最後の機会にもなるため、心を込めて作成しましょう。

忌明けとは?

忌明けとは、故人のご逝去後、遺族が喪に服す期間が明けることをいいます。喪に服している間は祝い事や旅行などを避け、慎ましく過ごすことが求められますが、忌明けを境に、遺族は普通の生活に戻ることになります。

忌明けを迎えるのはいつ?

一般的に、遺族が忌明けを迎える日は、お亡くなりになった日(命日)を1日目として、49日目にあたる日です。

例)故人の命日が6月13日だった場合は、6月13日を1日目として49日目にあたる7月31日が忌明けとなります。

ちなみに、この49日目という日数は、「人は亡くなってから49日目に来世の行き先の審判がくだる」という仏教の考えに由来しています。日本で行われる葬儀のほとんどは仏教に基づく葬儀のため、忌明けのタイミングも基本的には49日目となります。

宗教によって忌明けの時期は異なる

忌明けに対する考え方は、宗教によっても違いがあります。たとえば神道では、故人の命日から50日目を忌明けとしており、忌明けには仏教の四十九日法要に相当する「50日祭」という儀式が営まれます。また、キリスト教のカトリックは命日から30日後の追悼ミサ、プロテスタントは1ヶ月後の昇天記念日を節目としています。

忌明けに遺族がすること

次に、忌明けを迎えた遺族がするべきことをお伝えします。

四十九日法要と納骨

忌明けを迎えた遺族は、故人を偲び、冥福を祈ために四十九日法要を行います。四十九日法要では、親族や親しい友人らが集まり、僧侶による読経供養と参列者による焼香が行われ、法要後は、その足でお墓に移動し、故人の遺骨をお墓へ納める納骨法要を行うことが一般的です。

納骨法要でも僧侶による読経と参列者による焼香が行われます。また、すべての法要が終わったら「お斎(おとき)」といって会食の席を設けることが多くなっています。お斎は必ず行わなくてはいけないものではありませんが、施主から参列者や僧侶への感謝の気持ちを表す場でもあるため、行う場合は失礼のないように準備をしましょう。また、もしお斎を行わない場合には、代わりに持ち帰り用のお弁当や引き出物などを用意しておきます。

香典返しや挨拶状を送る

四十九日法要後は、なるべく早めに(遅くとも1ヶ月以内に)、香典返しや挨拶状を送ります。これには、無事、四十九日法要を終えたことを関係者に報告する意味も込められています。

ちなみに、香典返しはいただいた香典の1/3~半額程度の品物をお贈りするのがマナーです。最近は、葬儀当日に香典返しをお渡しするケースも多いと思いますが、その場合は、挨拶状だけでもお送りすると丁寧です。

本来は、精進落としも忌明けの行事だった

現代において精進落としは、葬儀当日に行うことが主流となっていますが、本来は、忌明けを迎えたタイミングで行うものでした。現代は服喪期間中に精進料理を食べる慣習も薄れていますが、かつては、遺族が忌明けを迎え、精進料理から普通の食事に戻す際に設ける会食のことを精進落としといっていました。

しかし現代でも、地域によっては、本来の風習が残っている場合があるかもしれなません。気になる方は、事前に地域のルールを確認しておくと安心です。

忌明けの挨拶状の書き方(例文あり)

忌明けの挨拶状に含める内容は以下のとおりです。

- 葬儀に参列いただいたことや香典をいただいたことへのお礼

- 四十九日法要を無事終えたことのご報告

- (香典返しがある場合)香典返しの品をお送りするというご報告

- 本来は直接伺うべきところを書面でご連絡することに対するお詫び

ここでは、香典返しを一緒にお送りする場合と、挨拶状のみの場合の2パターンの例文をお伝えします。

【香典返しありの場合】

謹啓

先般 父〇〇の葬儀の際は ご多用中にも関わらず

御懇篤なる御弔意ならびにご厚志を賜りまして 誠にありがとうございました

おかげを持ちまして この度

〇〇〇〇〇〇(戒名)

四十九日の法要を滞りなく相営むことができました。

つきましては 供養のしるしに 心ばかりのお品をお送りいたしますので

何卒 ご受納くださいますよう お願い申し上げます

早速拝趨の上御礼申し上げるべきところ

略儀ながら書中を持ちまして お礼のご挨拶とさせていただきます

謹白

令和◯年◯月

〒〇〇〇ー〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇(住所)

〇〇〇〇 〇〇〇〇(施主の氏名)

上記のように、戒名がある場合は、相手に戒名を知ってもらうという意味も込めて、文中に戒名を記載するとよいでしょう。戒名がない場合は、「おかげをもちまして この度四十九日の法要を滞りなく相営むことができました。」のように戒名を入れずにつなげてしまって問題ありません。

【香典返しなしの場合(挨拶状のみ)】

香典返しを同梱しないケースとしては、相手から香典返し辞退の申し出があった場合や、香典を寄付や養育費などに充てる場合などがあります。前者の場合は相手の心遣いに対する感謝の気持ちを伝え、後者の場合は香典の使い道についての説明を書き添えるようにしましょう。

1.相手から香典返し辞退の申し出があった場合

謹啓

先般 故〇〇〇〇儀 葬儀に際しましてご多用中にもかかわらず 御会葬を賜り誠にありがとうございます

そのうえご丁重なるご厚志を賜り誠にありがたく 心より感謝申し上げます

おかげをもちまして この度

〇〇〇〇〇〇(戒名)

四十九日の法要を滞りなく相済ませることができました

なお 返礼不要とのお心遣いも誠にありがたく 心より御礼申し上げます

お言葉に甘え 家族と相談の上 故人の好物であった〇〇を霊前に供えさせていただきましたことをご報告申し上げます

本来であれば拝眉の上お礼申し上げるべきところ 略儀ながら書中をもってお礼のご挨拶とさせていただきます

謹白

令和◯年◯月

〒〇〇〇ー〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇(住所)

〇〇〇〇 〇〇〇〇(施主の氏名)

2.香典返しを寄付や養育費などに充てる場合

謹啓

先般 亡父〇〇儀 告別式の際は お心のこもった

御弔詞ならびに御芳志を賜りまして厚く御礼申し上げます

つきましてはここに

〇〇〇〇〇〇(戒名)

四十九日の法要を相済ませましたことをご報告申し上げます

なお 御芳志に対しましては 誠に勝手ながら

〇〇〇〇(団体名)に金壱封寄贈させて頂きましたので 何卒御了承いただきたくお願い申し上げます

本来ならば拝趨の上 忌明けの御礼の御挨拶を申し上げるべきところ

略儀ながら書中をもって謹んで御礼申し上げます

謹白

令和◯年◯月

もし、養育費に充てる場合は「本来ならば 御弔意への感謝の気持ちを表し 御礼の品を送らせていただくべきところではございますが 誠に勝手ながら 遺児の養育費に当てさせていただきたくお願い申し上げます」などのように書きましょう。

忌明けの挨拶状で気をつけたいマナー

忌明けの挨拶状には、送るタイミングや文章の書き方、封筒の選び方や入れ方など、気をつけたいマナーがあります。一般的な手紙とは異なるルールもあるため、以下のポイントに注意して作成しましょう。

忌明けの挨拶状を送るタイミング

忌明けの挨拶状を送るタイミングは、四十九日法要を終えてから1週間〜10日以内が望ましいといわれています。遅くとも1ヶ月以内には送るようにしましょう。あまり遅くなってしまうと相手に対して失礼になってしまうため、なるべく早く送ることを心がけるとよいでしょう。

忌明けの挨拶状「書き方」のマナー

まずは、挨拶状の書き方に関するマナーです。

【縦書きで書く】

挨拶状は縦書きで書きましょう。

【句読点は使わない】

挨拶状では「、」「。」のような句読点を用いないのがマナーです。そのた、「、」や「。」の代わりにスペースを用いて文章を読みやすくします。

【時候の挨拶は不要】

通常の手紙では「五月雨に潤う入梅の候、〇〇様におかれましては、いよいよご活躍のこととお祝い申し上げます」などのように、「拝啓」や「謹啓」などに続けて、季節を表す時候の挨拶が用いられますが、忌明けの挨拶状に時候の挨拶は不要です。拝啓や謹啓の後、すぐに本題に入るようにしましょう。

【忌み言葉に気をつける】

弔事や慶事の場で使うことが避けられている言葉を「忌み言葉(いみことば)」といいます。弔事では「ますます」「いろいろ」のような同じ音を重ねる重ね言葉や「また」「引き続き」のような続き言葉は「不幸が重なる・続く」と捉えられてしまうため避けられています。また「亡くなる」「死ぬ」など直接的に死を連想させる言葉や、4や9など不吉な数字も避けるようにしましょう。

封筒の選び方・入れ方のマナー

【封筒は一重のものを選ぶ】

挨拶状を入れる封筒は、一重のものを選びましょう。できれば、お布施などを入れる際に用いる奉書封筒が望ましいです。封筒の中に薄手の封筒が重なっている二重封筒もよく見かけますが、二重封筒は「不幸が重なる」という意味に捉えられてしまう恐れがあるため避けた方がよいでしょう。

【挨拶状の折り方】

挨拶状を封筒に入れる際の折り方は、縦にして均等な間隔で折り目をつけます。A4サイズなら3つ折が基本ですが、地域のルールがある場合はそちらに合わせましょう。

【香典返し同梱の場合、封筒は糊付けしない】

香典返しと挨拶状を一緒に送る場合は、挨拶状の封はあけておくことがマナーです。

【表書きは「御挨拶」】

封筒の表には「御挨拶」と書きましょう。香典返しと同梱する場合は、住所などを記載する必要はありません。

忌明けの挨拶状でよくある質問

最後に、忌明けの挨拶状について、よくある質問を3つご紹介します。

質問1 忌明けの挨拶状はハガキでもよいですか?

ハガキは封書よりもカジュアルな印象になりますが、忌明けの挨拶状をハガキで作成することも可能です。ただし、ハガキの場合、文章を書くスペースも小さくなるため、内容を簡潔にまとめることが大切です。香典返しを葬儀当日に済ませているなどで、あまり仰々しい挨拶状にしたくない場合などに、ハガキが用いられることが多いです。

質問2 忌明けの挨拶状を手書きで書く場合注意することはありますか?

忌明けの挨拶状を手書きで書く場合、基本的には罫線の入っていない厚手の白い紙を用いましょう。奉書紙(ほうしょがみ)といった和紙を用いるとよいでしょう。奉書紙はインターネットや文具店などで手に入れることができます。また、文章は、必ずしも毛筆で書く必要はなく、ボールペンや筆ペンなどでも問題ありません。ただし、忌明け後に送る挨拶状なので、毛筆の場合は薄墨ではなく、通常の「濃い墨」を用いるのがマナーです。

手書きの挨拶状は、より心のこもった丁寧な印象を与えることができます。相手に感謝の気持ちを伝えるためにも、マナーを守って作成しましょう。

質問3 忌明けの挨拶状をいただいたら、返信したほうがいいですか?

忌明けの挨拶状に返信は不要です。忌明けの挨拶状は、葬儀への会葬や香典に対するお礼の挨拶状になるため、お礼に対してさらにお礼をするということは、かえって失礼にあたる場合があります。

また、お礼のお礼をするということによってやり取りが長引くことになり、不幸が長引くと捉えられてしまう可能性があるため避けたほうがよいでしょう。

忌明けの挨拶状はマナーを守って送ろう

忌明けの挨拶状は、送るタイミングや書き方、封筒の選び方や入れ方などに細かいルールやマナーがあります。知らずに誤ったマナーで送ってしまうと失礼にあたってしまうことがあるため、適切なタイミングに、マナーを守って送ることが大切です。

栃木・茨城県西エリアのご葬儀は、栃木で葬儀実績No.1 のさがみ典礼にお任せください。

さがみ典礼では、一般葬、家族葬、一日葬、火葬式・直葬、公営斎場葬まで幅広い葬儀形式に対応し、お客様のご葬儀をサポートさせていただきます。お客様のニーズに合わせた幅広い料金プランをご用意していますので、まずはお見積もりだけでも、お気軽にご相談ください。

また、さがみ典礼では、お電話・インターネット・メールなどから無料の事前相談も承っています。葬儀のことでわからないこと、ご不安ごとがある方は、ぜひ、ご活用ください。

業界最安水準で最上級のおもてなし

さがみ典礼の

安心ご葬儀プラン

お求めやすさにこだわったご葬儀・家族葬プランから、お客様にぴったりのプランをお選びください。

ご葬儀のご依頼・

ご相談はお電話で

さがみ典礼イメージキャラクター 加藤茶さん

ご葬儀の準備も

さがみ典礼で

-

その日からすぐに葬儀費用が

最大20%割引になる -

いざという時慌てないために。

葬儀場見学も可能

さがみ典礼イメージキャラクター

加藤茶さん