家族葬

2025.03.17

桜葬とは?樹木葬との違いや費用、注意点などを解説します

最近は、樹木葬や納骨堂、散骨など、一般的な墓石のお墓以外の納骨方法を選ぶ方も増えています。なかでも樹木を墓標とする樹木葬は、自然を愛する人やお墓の継承者問題に悩んでいる人、経済的な理由からお墓にかかる費用を抑えたいと考えている人などに選ばれています。

今回は、樹木葬の中でも桜の木を墓標とする桜葬について、費用や特徴、注意点などを解説します。樹木葬との違いもあわせてお伝えしますので、終活の一貫としてご自身の納骨先を考えている方や、ご家族の納骨先を検討中の方なども、ぜひ参考にしてください。

樹木葬とは

樹木葬とは、お墓の選択肢の一つで、ご遺骨を納骨する際に、特定の樹木を墓標とし、その下にご遺骨を埋葬する方法のことをいいます。墓石ではなく樹木を墓標としている点が特徴で、遺骨を自然に還す「自然葬」の一種でもあります。

また、樹木葬は、一般的なお墓と違って霊園がお墓を管理・供養してくれる永代供養であることから、後継ぎを必要としません。さらに、墓石を購入する必要もない分、一般的なお墓に比べて費用を抑えることができます。

樹木葬の費用

樹木葬の費用相場は20万円〜100万円といわれています。費用に幅があるのは、樹木葬の種類によっても金額が変わるためです。

最も費用が高いのが、シンボルとなる樹木を個人や家族ごとに設ける「個別型」の樹木葬で、40万円〜100万円が相場になります。一方、シンボルとなる樹木を他の方と共有する「集合型」は20万円〜50万円で、他の方とシンボルツリーを共有し、なおかつ骨壷から遺骨を出した状態で埋葬する「合葬型」の樹木葬が5万円〜30万円と最も安い相場となっています。

集合型と合葬型の違いは、骨壷のまま埋葬するか、骨壷から遺骨を出して埋葬するかになりますが、骨壷から遺骨を出して埋葬する合葬型の場合、埋葬した時点で他の方とご遺骨が混ざってしまうため、後からご遺骨を取り出すことはできなくなるという点に注意が必要です。

桜の木を墓標とする「桜葬」とは

桜葬は、桜の木をシンボルツリーとする樹木葬の一種です。認定NPO法人エンディングセンターが企画し、実施しているサービスであるため、「桜葬」という名称はエンディングセンターが商標登録をしています。

桜の木は、日本の国花でもあり、古くから日本人にとって特別な樹木として親しまれてきました。そんな桜の木の下で眠りたいという想いから、桜葬を希望する人も多いのではないでしょうか。

桜葬の特徴・樹木葬との違いとは?

桜葬は、桜の木をシンボルツリーとし、墓地として管理されたエリアに、個別に埋葬されることがほとんどです。希望すれば合葬型の桜葬もありますが、ほとんどが個別型となっているため、知らない人の遺骨と混ざってしまう心配はありません。また、骨壷から出して埋葬するため、最終的には土に還ることができます。

樹木葬の場合、個別型や集合型であっても、一定期間を過ぎると別の場所に合葬されるケースが多くなっていますが、桜葬は一度埋葬した場所から移動することなく、その場所で土に還ることができるという点も大きな特徴の一つです。

さらに、埋葬後は、決まった時期に僧侶をお招きし、読経を行う「合同供養祭」という行事が行われます。こちらは、毎年桜の咲く春に開催されることが多くなっています。

桜葬の費用相場

桜葬の費用は、一人当たり40万円前後が相場となっています。区画を1人で利用するケースや4人まで利用できるケース、ペットと一緒に利用できるケースなどさまざまなプランが設けられており、広さや条件によっても費用が変わります。

桜葬のメリット

桜葬には、以下のようなメリットがあります。

お墓の継承を前提としていない

桜葬は、継承を前提としないお墓のため、独身の方やお子さんがいないご夫婦、あるいは「子どもに迷惑をかけたくない」などの理由で、自分の代でお墓の継承を終わらせたいと考えている方などにも選ばれています。

宗教は不問

宗旨宗派も問わないため、どんな宗教を信仰している方でも利用することができ、特定のお寺の檀家にならなければいけないなどの宗教による縛りもありません。

将来にわたって合葬されない

樹木葬では一定期間を過ぎると別の場所に合葬されてしまうことが多いのですが、桜葬は最初に契約した区画を永続利用することができるため、将来にわたって合葬されることなく、その場所で土に還ることができます。

「墓友」ができる

桜葬では、エンディングセンターの会員になることで、同センターの企画するさまざまなイベントに参加することができます。ランチ会やヨガや俳句、ものづくりなどの体験を通して、同じ墓苑に入る方々との横のつながりが生まれ、墓友(はかとも)を増やしていくことができるのも魅力の一つです。

桜葬はどんな人に選ばれている?

上記のようなメリットや桜葬の特徴から、桜葬は以下のような方々に選ばれています。

- お墓の後継者がいない(独身の方や子どもがいないご夫婦)

- 子どもにお墓のことで迷惑をかけたくないと考えている

- 最期は土に還りたい

- 合葬されたくない

- 桜の木が好き

- お墓に費用をかけたくない

- 宗旨宗派にこだわりがない

桜葬の注意点

上述のように、メリットも多い桜葬ですが、事前に知っておいた方やよい注意点もあります。桜葬を検討されている方は、以下の点に注意しましょう。

桜が咲く時期は限られている

桜の時期は3月下旬〜4月上旬となっており、一年のほんの一時期にしか花を咲かせません。桜というと、薄ピンクの花がヒラヒラと舞う姿を想像されると思いますが、そのような姿を見ることができるのは、春だけです。そのため、桜の開花時期以外に訪れると、イメージと違うと感じてしまうかもしれません。

遺骨を取り出すことができない

墓石のあるお墓は、骨壷のまま地下空間にご遺骨を納めますが、桜葬は、ご遺骨を直接土に還すため、後から改葬したいと思っても、遺骨を取り出すことはできません。もし改葬を視野に入れているのであれば、別の納骨方法を検討しましょう。

家族・親族の反対にあう可能性がある

お墓は先祖代々継承していくものという考えを持つ人も、まだまだ多くいらっしゃいます。そのため、ご家族やご親族の中には、一般的な供養をしてくれるお墓がよいと考える人もいるかもしれません。後々のトラブルを避けるためにも、一人では決めず、なるべく周囲と相談しながら進めていくことをおすすめします。

墓苑が広すぎる傾向にある

桜葬の墓苑は、区画が広く取られている分、敷地そのものも広い傾向があります。墓参りに訪れたご遺族が、目的の区画にたどり着くために長距離を歩かなければならない可能性も考えられるため、足腰に自信のない方にとっては、大変に感じてしまうかもしれません。

桜葬のメリットや注意点を知って、後悔のない選択を

毎年、春の時期に美しい姿を見せてくれる桜。そんな桜の木をシンボルツリーとし、その下で眠ることのできる桜葬は、桜を愛する方に特に人気があります。また、後継者がいなくても持つことができるお墓という点や、一般的なお墓に比べて費用が安いことなどから、お墓の継承者がいない方や、経済的な理由をお持ちの方などにも選ばれている納骨方法です。

一方で、土に還るという性質上、一度桜葬を行うと遺骨を取り出すことができなくなってしまうため、改葬を考えている場合はあまりおすすめはできません。

桜葬を検討している方は、その魅力と注意点の両面を知って検討されるとよいでしょう。

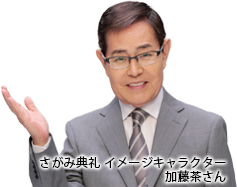

栃木・茨城県西エリアのご葬儀は、栃木で葬儀実績No.1 のさがみ典礼にお任せください。

さがみ典礼では、一般葬、家族葬、一日葬、火葬式・直葬、公営斎場葬まで幅広い葬儀形式に対応し、お客様のご葬儀をサポートさせていただきます。

また家族葬では、24万円・36万円・48万円・60万円・72万円と、必要な内容に応じて複数のセットプランを設けていますので、まずはお見積もりからでも、お気軽にご相談ください。

さがみ典礼へのご依頼・お問い合わせはこちらから

業界最安水準で最上級のおもてなし

さがみ典礼の

安心ご葬儀プラン

お求めやすさにこだわったご葬儀・家族葬プランから、お客様にぴったりのプランをお選びください。

ご葬儀のご依頼・

ご相談はお電話で

さがみ典礼イメージキャラクター 加藤茶さん

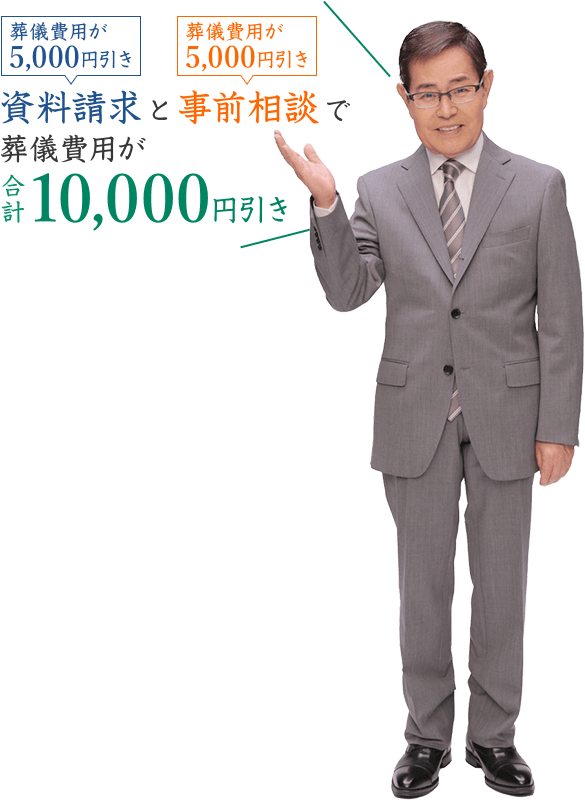

ご葬儀の準備も

さがみ典礼で

-

その日からすぐに葬儀費用が

最大20%割引になる -

いざという時慌てないために。

葬儀場見学も可能

さがみ典礼イメージキャラクター

加藤茶さん